张军在他的翁牛特旗古代艺术博物馆前

张军在他的翁牛特旗古代艺术博物馆前

说起陶凤杯,张军觉得自己都快成了祥林嫂——几乎每个初次见到他的人,都会好奇地问起他与这件被称为“中华第一凤”的国家一级文物的“奇遇”,也会惊讶于他将包括陶凤杯在内的2000多件文物全部捐献给国家。

不过,对于张军这样一位痴迷文物收藏的爱好者而言,遇见陶凤杯既是巧合,又是冥冥中注定。“它们是历史的印迹,只是借我之手传承。”63岁的他豪爽、直率,典型的蒙古汉子,提到文物,又瞬间在眼神和语气中流露出疼惜和神往。

2009年,张军在内蒙古赤峰市翁牛特旗相关部门的支持下,建起赤峰市首家私人博物馆——翁牛特旗古代艺术博物馆,用以展示自己多年收藏的几千件文物,除了本地出土的文物,还有他从全国各地收来的古今钱币。近几年,他又对新中国成立以来的票证产生了浓厚兴趣,短短数年已收集到5万多张。

“文物是会说话的,它会跟我对话、交流。”对于如此“人生知己”,张军已为它们想好了日后的最佳去处——当他不再有精力打理这个博物馆,会悉数捐给国家。

五寻陶凤杯,曾经吓跑一家人

时光倒转到20年前,翁牛特旗已经出土了碧玉龙和黄玉龙两件国宝级文物,成了“中华第一龙”出土地。虽然学界对当地的红山文化已有相当研究,但民间仍对几千年前的破陶片、石斧的文史价值几乎一无所知。而张军却因长期对文物的爱好,经常去各乡各村转悠,收集陶罐、玉器。

2002年秋天,张军去翁牛特旗解放营子乡北山村转悠时,一名老乡凑上来问他对鸟形的碗是否感兴趣。他马上跟去老乡家,见到了这只后来被称为“中华第一凤”的陶杯。

“虽然杯子的鸟喙碰掉了,但老乡要价还是很高。”张军回家后给赤峰博物馆馆长鲍林锋打电话,得到“动物形器皿很稀有,一定要去收”的答复,于是他再次去找这位老乡。

“第二次不让我看了,第三次再去老乡没在家,第四次去时遇到大雨路滑,我开车差点掉进山沟,却还是没见到人。”张军说,直到第五次才遇上这位老乡,“当时他正好春耕缺化肥,我帮忙给他弄了几袋,终于答应把这只杯子卖给我”。

很快,消息不胫而走,在文物界引起了轰动,也有不少人闻讯找来,想收购张军的藏品。“倒卖文物是犯法的,我不能做。”张军出于文物安全考虑,决定捐献部分收藏给赤峰博物馆。

时任赤峰市文化局局长的于建设听到消息,立刻来找张军。“既然要捐赠,就要找专家鉴定下文物。”于建设请来我国红山文化研究权威、辽宁省文化厅原副厅长郭大顺,为鸟形陶杯做鉴定。当时已经70多岁的郭先生提出,要到陶杯出土地点考察。

张军回忆,当十几辆车组成的车队开到解放营子乡时,把那位老乡一家子全吓跑了,“村民谣传那个陶杯出事了,政府来抓人”。后来,经过解释,他们才明白,车队主要来找陶杯的出土地点。老乡放下心来,带着大家去了他们家的地里,就在那里,他发现了陶凤杯和一堆陶器碎片。“经过考古挖掘,专家确定那是距今7000多年的一处赵宝沟文化遗址,而这只鸟形陶杯是我国迄今发现最早的完整凤形器物——郭大顺将它命名为‘陶凤杯’。”

从那一刻起,已出土“中华第一龙”的翁牛特旗,又成了“中华第一凤”的出土地。

踢坏一个毽子,找到一生爱好

张军这座占地30亩、建筑面积4000多平方米的博物馆,坐落在翁牛特旗乌丹镇新华街东段。

走进院子,白杨树下,一排从新石器时代到近代的石磨按年代顺序堆放在草地上。博物馆大门边,放置着一口清代用来施粥的大铁锅。而门口的一对明代望天吼石雕,也是他从村里收来的。这些都是张军收藏的一部分。

小学二年级时,张军偶然一脚踢散了一个毽子,发现扎毽子的铜钱上竟然有字。老师告诉他,这是一枚古钱。于是,他开始对文物萌生了兴趣。为此,他不惜把家里的铜锁砸了,想去废品回收站换一些古钱币。

“可人家不让换,只能用钱买。”小张军就在家养起了兔子,用卖兔子的钱去换钱币来收藏。“最多时候养了200多只兔子,家里每周还能吃一只兔子改善生活。”

随着对文物的了解不断深入,张军逐渐对当地新石器时代的陶罐、石器、玉器产生了兴趣。只要有空,他就会骑着车,到各乡各村去转悠,遇到精品,就会不惜代价收购——一次,他遇到乡民在春播时发现一枚玉铲,尽管身上没带钱,他立刻脱下自己的外套,换来了这枚玉铲。

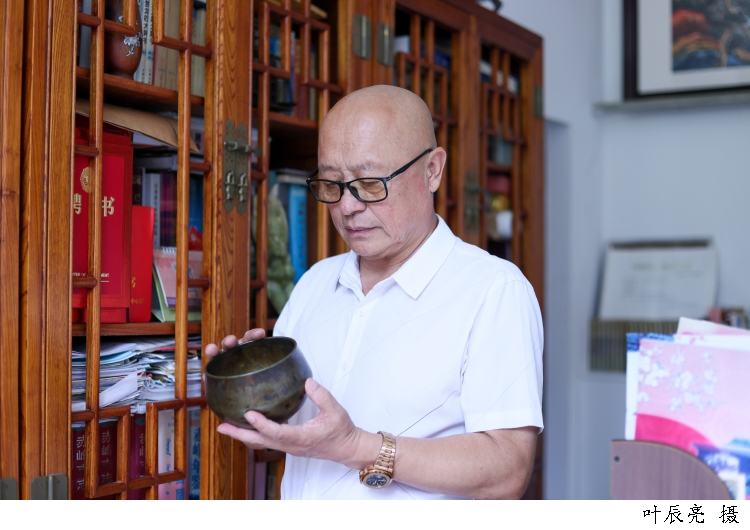

张军在欣赏自己的藏品

张军在欣赏自己的藏品

将自己的几千件文物、上万枚钱币办成展,让更多人了解本地文脉,成了张军心头日益强烈的愿望。经过3年多筹备,2008年9月,他终于得到内蒙古自治区文物局的正式批复,同意其建立民间博物馆。又经过近一年布展,2009年7月,翁牛特旗古代艺术博物馆正式亮相,首个展览即是“红山玉韵”,郭大顺也亲临开幕式。

走进博物馆,兴隆洼文化的最大陶罐、红山文化中难得一见的三联勾云型玉佩、小河沿文化的彩陶底座、夏家店出土的贝币……张军对每件藏品都如数家珍。他还以龙文化和钱币为主题开发文创,以微薄收入维持场馆运营。

怀念亡妻,身后文物将悉数捐赠

一年前,与张军相濡以沫的妻子因病亡故,他深受打击。如今,靠着健身走出悲痛的他,更多了几分豁达。

曾经,张军因把大部分收入都用来收藏,自己和妻子很多年没买过像样的新衣服。2004年,当他将2000多件藏品捐赠给赤峰博物馆时,妻子没抱怨,反而用一句“你不捐,你死了,丫头都没处给你扔”坚定了他捐赠的决心。

“喜爱收藏的人,贪念很大。往往看到残件,就想收完整的,收到一两件,就想收全系列。”张军说,随着阅历日增,他逐渐领悟到,与文物的相遇是一场缘分,“它承载着人类的精神,是属于社会的财富,只是因我而集,伴我一时”。

近年来,张军还捐出不少藏品,为内蒙古鸿德文理学院创建展厅,“这也是我捐赠计划的一部分,让更多人了解我们的传统文化,才能让文物发挥出最大价值”。

在张军的办公室,记者看到了他的收藏“新宠”——1949年以来的各种票证。“相比于埋藏在地下的文物,曾经通行于日常生活的票证更容易失散,我们更需要抓紧时机,保留下时代的记忆。”他说。

张军把收购到的5万多张票证,分门别类整理进二十多个文件夹,不仅有全国各地的布票、粮票、油票、鸡蛋票,还有手写的火车票、飞机票,甚至购买开山炸药、水泥钢材的票证,连曾经开在上海福州路上的德源馆点菜结账单也在其中。

“今天的点滴将是未来的历史,保存、记录、传承,我从中感受到人生的意义和乐趣。”张军相信,与藏品的相聚是一种缘分,能成为文化传承的一个节点,此生值得。

倍顺网提示:文章来自网络,不代表本站观点。